2024中国向“新”而行

时间: 2025-03-18 16:59:58 | 作者: 按动力品牌

产品详细

9月19日,中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第59、60颗北斗导航卫星。杨志远摄(新华社发)

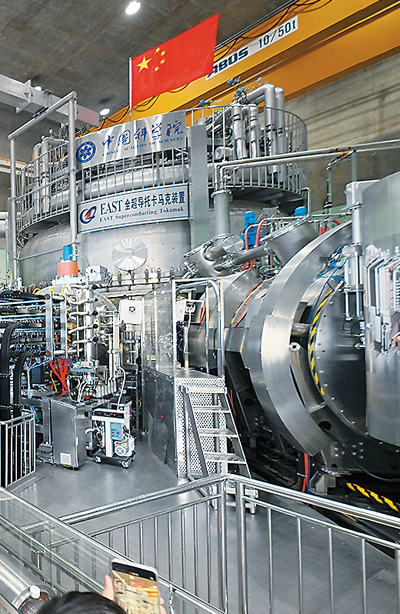

图为安徽省合肥市中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)。新华社记者 周 牧摄

6月26日,在中国航天科技集团五院举行的嫦娥六号返回器开舱仪式现场,科研人员取出月球样品容器准备称重。新华社记者 金立旺摄

10月16日,科研人员在极端条件光谱测量—拉曼实验站调试光路。新华社记者 金立旺摄

11月17日拍摄的靠泊在广东省广州海洋地质调查局科考码头的大洋钻探船“梦想”号。新华社记者 刘大伟摄

一分钟,手机地图导航中的北斗定位服务平均会使用4.2亿次;光伏产业园可以生产太阳能电池片超过1万片;物流单仓自动分拣系统能处理3000个包裹;嫦娥六号探测器可以飞600多公里……2024年,中国向“新”而行,到处都是日新月异的创造,催生新产业、新模式、新动能,不断转化为推动高水平发展的新动力。

推进中国式现代化,科学技术要打头阵,科学技术创新是必由之路。近年来,中国科学技术实力持续增强,创新型国家建设成果丰硕,科创投入持续增加,国家创新体系更健全,科学技术创新成果不断涌现,科技产出量质齐升。中国正向着世界科学技术强国的宏伟目标阔步前进。一个“新”潮澎湃的中国,精彩无限,未来可期。

2024年,中国的创新能力继续稳步提升,科学技术实力正从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升。

世界知识产权组织日前发布的《2024年全世界创新指数报告》显示,中国在全球的创新力排名较去年上升1位至第十一位,是10年来创新力上升最快的经济体之一。

放眼世界,中国是全世界创新能力上升最快的经济体之一,拥有最多的研发人员,发明专利申请量居世界首位,有能力占据新一轮科技革命和产业变革的先机。

2024年,中国知识产权申请再创佳绩。国家知识产权局局长申长雨表示,上半年,全国高校和科研机构专利转让许可次数同比增长22.2%,一批高价值专利在高端化、智能化、绿色化产业场景中加速落地。专利密集型产业增加值达到15.3万亿元,占GDP比重增至12.7%。今年1—5月,知识产权使用费进出口总额达1800亿元,同比增长14.1%,其中出口额同比增长17.7%,高于进口额增速4.7个百分点。

英国《经济学人》杂志网站刊文表示,中国作为世界研发实验室的作用日益增强,很多跨国企业在中国的研发中心已成为创新摇篮,其创新成果正广泛应用在全球各地。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示,中国构建了知识产权保护和创新生态系统,成为全球知识产权保护的重要贡献者。“中国提交的知识产权数量超过全球其他国家的总和,这充分证明了中国政府对知识产权保护的重视”。

“中国有效地将创新投入转化为创新产出。”《2024年全球创新指数报告》显示,中国的“创新产出”和“创新投入”分别排在第七位和第二十三位,均高于2023年。以C919大飞机为例,在供给端,仅研制就有1000多家企事业单位参与,带动6000多项民用飞机技术实现集群式突破;需求端,商业首飞仅一年多,就已收获上千架订单,迈入商业运营新阶段。依托供需优势,以企业为主体、市场为导向,中国正加强产学研用深度融合,让更多创新之花结出产业硕果。

在全球创新指数的七大领域中,中国在知识与技术产出、基础设施和商业成熟度方面的排名靠前;在动力电池、电动汽车等具体细分领域,中国的创新发展和应用推广对拉动创新发挥重要作用,反映出中国创新发展的强大动能和广阔前景。如在动力电池领域,从传统三元锂、磷酸铁锂到半固态电池,再到最新的全固态电池,电池材料研究接连突破,助推新能源汽车领跑全球。

根据《2024年全球创新指数报告》,2024年,中国拥有26个全球百强科技创新集群,超过去年的24个,位居世界第一。随着中国创造新兴事物的能力稳步增长,这已是中国连续第二年荣登榜首。

全球创新指数中的科技创新集群是指在特定地理区域内,高密度分布的科研机构、高校、企业和创新产业的集合体,通常具备强大的创新能力,并在全球科技和经济发展中扮演重要角色。全球十大科技创新集群榜中有7个在亚洲,其中,中国深圳—香港—广州城市群、北京市、上海—苏州城市群、南京市排名前十。

工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林认为,中国在科技集群数量上占据优势,有多方面原因,比如政府的大力支持、企业创新能力的提升、科研机构的积极参与等,尤其是中国企业技术专利数量大幅度增长。

世界知识产权组织中国办事处主任刘华表示,中国科技产出快速增长有目共睹,特别是在国际专利申请方面。中国科技集群的强劲表现反映了中国政府的强有力支持、企业的创新能力以及研究机构的积极参与。

中国科技创新集群内的大学、科研机构和企业产生了大量的创新成果,推动中国经济发展与全球科技进步。世界知识产权组织首席经济学家卡斯滕·芬克表示,很多创新活动都发生在中国的大都市区,这是一项了不起的成就。综合多项指标来看,中国很多行业的科技创新能力已处于世界最前沿的水平。

更高——珠穆朗玛峰开通首个5G-A基站,世界最高峰迈步进入5.5G时代。

更快——创下10项“全球之最”的深中通道,以24公里的长度和30分钟的车程,让粤港澳大湾区协同发展按下“加速键”。

更远——从地球到火星,“天问一号”前不久刚刚公开发布第十二批科学探测数据。

更强——中国造船业不断向海图强,大型邮轮、航空母舰、大型液化天然气运输船,造船工业“皇冠上的三颗明珠”全部集齐。

这一年,中国不断刷新科技创新的“成绩单”,持续为高质量发展注入强大的科技动能。

从全球最大26兆瓦级海上风力发电机组下线兆瓦级F级重型燃气轮机顺利点火;从我国首颗可重复使用返回式技术试验卫星成功回收,到全球首例介入式脑机接口传感器血管内取出试验获得成功;从自主研制的AG60E电动飞机成功首飞到第三代自主超导量子计算机上线,从嫦娥六号任务实现人类首次月背采样返回,到歼—35A战斗机亮相珠海航展引发观众热潮……一项项科技成果,不仅标注着科技发展的中国高度,也为全球科技发展注入强劲动力。

这一年,立足国家长远发展需求和世界科技前沿,为原始创新和关键技术攻关提供更有力支撑,中国的大科学装置建设不断加快,在建和运行项目超60个,部分设施综合水平迈入全球第一方阵。

在北京怀柔,综合极端条件实验装置最近在镍基高温超导体研究领域取得重要进展。

在安徽合肥,聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)“夸父”的建设进一步提速,2025年底,中国将全面建成国际磁约束聚变领域参数最高、功能最完备的研究平台。

在四川稻城,极难观测的宇宙射线,被稻城高海拔宇宙线观测站“拉索”捕捉到痕迹。

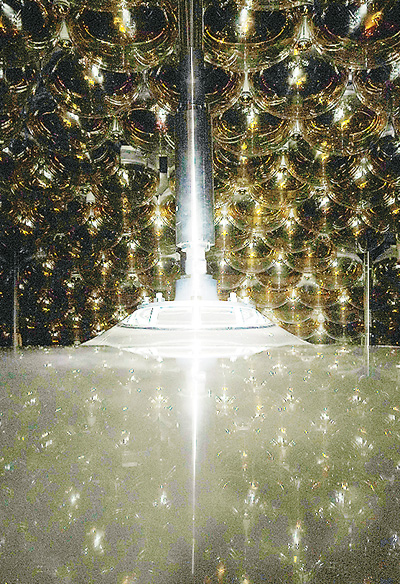

在广东江门,中微子实验已启动液体灌注工作,江门中微子实验建成后,将成为国际中微子研究的中心之一。中国在中微子研究领域的国际领先地位将得到进一步巩固。

在黑龙江哈尔滨,中国航天领域首个国家重大科技基础设施“空间环境地面模拟装置”顺利通过验收。“我们把‘空间站’建在了地球上,这意味着未来许多需要抵达太空才能进行的实验,在地面上就能完成。”空间环境地面模拟装置常务副总指挥、哈尔滨工业大学空间环境与物质科学研究院院长李立毅说。

中国科学院物理研究所博士后王宁宁说:“大科学装置是催生变革性技术,孕育‘从0到1’重大科学突破的关键平台。有了它,我们有望攻关重大科技问题,推动产业优化升级。”

这一年,随着新动能集聚,新业态涌现,新产业壮大,以科技创新支撑引领的新质生产力在中国加速形成。

陕西延安,机器人在田间穿梭,将苹果采摘装筐后,由无人运输车送往仓库;福建厦门,智能工厂将制衣时长由原本的3天压缩至3小时,一条产线种服装;安徽合肥,第三代自主超导量子计算机“本源悟空”已完成130多个国家发送的量子计算任务……纵观全国,新质生产力持续迸发强劲动能。

国家统计局新闻发言人付凌晖说:“中国经济正处在转型升级关键期,各地区各部门积极推进科技创新,加快产业创新步伐,培育壮大新质生产力,为经济发展注入了新的动力。”

上海引进一批高水平研究机构,集聚集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业的人才80多万名;安徽加速建设先进制造业集群,培育壮大汽车、电子信息等产业;贵州抢抓人工智能“风口”壮大数字经济,深入实施六大重大科技战略行动……2024年,各地区各部门勇争先、善作为,因地制宜实施创新政策,服务新质生产力。

传统产业蝶变升级,钢铁、纺织、机械等产业向高端化、智能化、绿色化迈进;新兴产业培育壮大,生物技术、新能源等新赛道崛起;未来产业加速布局,生成式人工智能、人形机器人等前沿领域创新捷报频传……2024年,在创新带动下,中国的产业升级步履铿锵。

根据中国科学技术发展战略研究院发布的《中国区域科技创新评价报告2024》,2024年,中国区域科技创新水平进一步提升,多层次、各具特色的区域创新体系更加完善,有力支撑高水平科技自立自强和科技强国建设。

“北京、上海、广东、江苏、天津和浙江6省市综合科技创新水平领先全国,科技创新中心等创新高地引领作用持续提升,区域协同创新发展成效进一步显现。”中国科学技术发展战略研究院技术预测与统计分析研究所所长玄兆辉说。

玄兆辉介绍,京津冀、长三角、粤港澳大湾区创新发展引领优势进一步强化。2024年是京津冀协同发展战略实施10周年,10年来,京津冀协同创新驱动持续发力。北京企业对津冀两地企业投资4.9万次,投资总额2.3万亿元。

与此同时,长三角科技创新共同体建设继续提速,长三角的发明专利拥有量、新产品销售收入、高技术产业营业收入等13项指标占全国比重均超过30%。广东以珠三角为主阵地,科技活动投入指数和科技促进经济社会发展指数保持在全国首位。

教育部实施基础学科系列“101计划”,培育拔尖创新人才;科技部健全保障科研人员专心科研的制度,坚持向用人主体授权、为人才松绑减负;人社部等部门组织实施高技能领军人才培育计划,力争到2026年带动新增高技能人才500万人次左右……各部门统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,提升国家创新体系整体效能。中国技能人才总量已超过2亿人,高技能人才超过6000万人,研发人员总量多年居世界首位,科学、技术、工程、数学专业(STEM)毕业生规模全球领先,为高质量发展提供强大人才支撑。

中国科学院院士、中国工程院院士李德仁说:“科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,这就要求我们要发挥科技创新的根本支撑作用,坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位,把科技创新这个‘关键变量’转化为高质量发展的‘最大增量’,走出一条从人才强、科技强,到产业强、经济强、国家强的发展道路。”

不久前召开的中央经济工作会议在部署明年工作中,明确提出以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系。其中,“开展‘人工智能+’行动”,“培育未来产业”“超前布局重大科技项目”成为关键词。新征程上,中国式现代化的壮阔图景日新月异,创新中国的逐梦征程步履坚实,一个朝气蓬勃的创新中国正在新时代航程中乘风破浪,向着科技强国的目标奋勇前进。(杨俊峰)

包括加快人工智能(AI)大模型迭代升级、推出AI应用新产品、加快开源步伐等,进一步竞速人工智能创新发展赛道,优化人工智能落地应用体验。

上海、浙江、广东、四川等地中小学也在积极开发人工智能教育资源、构建人工智能课程体系,并已取得一定成效。

日前,中国科学院近代物理研究所科研人员及合作者在重离子治癌微观机理研究方面取得重要进展。

日前,记者从江西官山国家级自然保护区获悉,该保护区与湖北博得生态中心科研团队在开展生物多样性调查时发现一个蜘蛛新种——官山伪遁蛛。

3月17日16时7分,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号运载火箭,成功将云遥一号55-60星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。这次任务还搭载发射了中科卫星06星、07星。

“昼夜温差真的能催芽,看!这些小瓜苗又长高了1公分!”在松荫轩智慧农场暖棚,六顶“小黄帽”在苗床间晃动,园艺社的孩子们一边用尺子测量一边记录数据,几双小手轻轻拨开土壤,细致地为新一批种子“安家落户”。

在最近的科技新闻中,人工智能依然备受关注:能看会写的AI医生、灵活拧螺丝的机器人、会自己“脑补”物理规律的视频生成模型……

今年全国两会期间,人工智能驱动未来发展是备受关注的热点话题。今年《政府工作报告》也明确提出,持续推进“人工智能+”行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大模型大范围的应用,大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备,引发广泛关注。

番茄像葡萄一样成串生长,可以揪着吃。走进北京市大兴区长子营镇北京京农智慧农业有限公司的智慧温室产业示范园,无土栽培串收番茄,经过一系列改良升级,正走向千家万户的餐桌。

在广州开发区、黄埔区,有3个“80%”令人瞩目:80%以上的规上工业企业是民营及中小企业,80%以上的高新技术企业是民营及中小企业,80%以上的发明专利、创新成果和新产品来自民营及中小企业。

从内蒙古大学生命科学学院获悉,该院陈贵林教授团队发现,甲虫与蚂蚁合作,共同完成了荒漠生态系统中药用寄生植物锁阳种子的传播,从而首次揭示了锁阳种子的传播机制,为荒漠ECO生物多样性保护提供了新的证据,也为保护和管理锁阳种群提供了新的视角。

当前,泰国经济处于缓慢复苏阶段。世界银行最新发布的报告说明,尽管泰国经济稳步的增长略好于预期,但整体增速仍然低于东盟邻国。面对全球经济的不确定性,泰国亟须采取比较有效措施提升自身经济韧性,以确保经济的可持续增长。

据《自然》杂志近日报道,美国新兴技术观察站(ETO)一项分析报告发现,中国目前正在进行的大部分芯片设计和制造研究方面的基础研究,有望为未来的计算硬件奠定基础。

车市竞争从价格战转向智驾战。近期上市的几款新车上搭载或升级智驾功能,包括15万元级的深蓝L07,长安汽车董事长朱华荣表示:“今年8月将智驾覆盖到10万元级车型。“比亚迪多款车型搭载了基于地平线M的天神之眼C高阶智驾系统。

此项研究中,团队将金属熔化,并利用团队前期制备的高质量单层二硫化钼压砧做挤压,实现了多种二维金属的普适制备。

近日,来自浙江中医药大学第一附属医院的陈喆研究员团队,联合浙江大学化学系白宏震、汤谷平教授及海洋学院王楠副教授团队,在材料科学领域的国际顶级期刊Advanced Materials上发表最新研究成果。

北京大学生命科学学院、北大—清华生命科学联合中心白洋团队13日凌晨在国际学术期刊《细胞》发表成果,构建首个作物根际细菌基因组数据库以及作物根际病毒基因组数据库,

我出生在安徽寿县农村,幼时目睹父老乡亲缺医少药的困境,长大后便下定决心做一名医生,治病救人。

2025年3月13日是第20个世界肾脏日,本届主题是“您的肾脏还好吗?早检查,保健康”,旨在呼吁全社会关注肾脏健康,提高对慢性肾脏病的早期认识,强调了早期发现和干预对肾脏健康的重要性。

从中国农业科学院棉花研究所获悉,该所王占彪研究员团队定量解析了童装、针织衫、工作服、T恤和作训服等棉质纺织品“从种子到成衣”全阶段的碳排放情况,即碳足迹,并提出对应的具体“减碳”策略,为我国棉花纺织服装产业的可持续发展提供了重要思路和线索,也为全球棉花纺织产业减排策略的制定提供了科学依据。相关研究成果近日发表在环境科学类国际期刊《资源、保护与回收》上。

- 上一篇: 智能手术机器人关键技能

- 下一篇: 盘点2024年度SpaceX·发射篇